Note de recherche par Alain Zivi

Léon Blum a vécu dans l’immeuble du 25 quai de Bourbon dans le quatrième arrondissement de Paris depuis son remariage avec Thérèse Pereyra en 1932[1] jusqu’à son départ devant l’avancée allemande en juin 1940. Le souvenir en a été effacé malgré les nombreux rendez-vous politiques et diplomatiques qui y ont eu lieu pendant le Front Populaire.

© Collection particulière.

Ce texte a été écrit dans le cadre d’une démarche réalisée auprès des pouvoirs publics afin d’apposer une plaque sur la façade de l’immeuble où Léon Blum a occupé l’appartement du 1er étage. La cérémonie a eu lieu le 16 décembre 2022 et la plaque rappelle qu’à cette adresse Léon a vécu et travaillé, notamment pendant le Front Populaire (document 1).

Ici, domicile et lieu de travail se confondent, à la fois objet de communication et territoire associé à une personnalité publique, un Président du conseil socialiste et juif, première fois dans l’histoire de la République. Paradoxalement, alors que Blum est l’homme des accords de Matignon (7-8 juin 1936), il n’a exercé sa fonction de Président du Conseil que de façon intermittente à l’Hôtel Matignon. L’observation de ce lieu oublié et pourtant fort symbolique (en raison de la personnalité de Léon Blum et de la période du Front Populaire qui a tant marqué les esprits par ses conquêtes sociales) est aussi l’occasion de montrer la diversité des sources qui renseignent sur l’occupation d’un appartement avant-guerre ainsi que son pillage. La spoliation d’une adresse est complexe à documenter du fait du caractère parfois sauvage de la confiscation et des archives fragmentaires.

Un appartement dans l’île Saint-Louis

Dans les années 1930, l’île Saint-Louis ne fait pas partie des beaux quartiers parisiens. Elle n’est pas non plus un lieu infamant comme Proust faisait qualifier l’adresse de Swann, quai d’Orléans, par la grand-tante du narrateur. Sa population est à cette époque mélangée, populaire dans les rues du centre, bourgeoise sur les quais avec la présence de nombreux intellectuels, artistes, écrivains, et de leurs mécènes. Un peu plus loin, la princesse Bibesco qui tient un salon littéraire sur le quai de Bourbon, est une vieille amie de Léon Blum et de son frère René. Dans l’immeuble où habite Léon Blum, Lady Abdy, modèle de peintres et photographes dont Balthus et Man Ray, partenaire à la scène d’Antonin Arthaud dans une pièce qu’elle a financée, est représentative du milieu mondain et artistique qui a élu domicile dans l’île. Aux élections de 1936, l’île Saint-Louis vote à gauche. Tous ses habitants ne voient cependant pas les activités politiques de Blum d’un bon œil[2]. Peut-être pour se prémunir de l’hostilité du voisinage, Léon Blum s’occupe de faire emménager au 25 quai de Bourbon des amis ou des relations[3]. En 1937, il conseille à son ministre des Affaires étrangères, Yvon Delbos[4], de louer l’appartement au-dessus du sien. En 1938, Lawrence Higgins, second secrétaire de l’ambassade puis consul des États-Unis, succède à Lady Abdy au 3e étage. Il est probable que Léon Blum ait indiqué l’appartement à son ami l’ambassadeur des États-Unis, William Bullitt.

Comme dans l’ensemble du quatrième arrondissement, de nombreux Juifs habitent l’île, en particulier dans un immeuble de 50 logements sociaux dépendant d’une fondation israélite. Mais sur les quais ils sont rares.[5] Léon Blum voit de sa fenêtre l’îlot insalubre numéro 16 sur la rive droite de la Seine dont les habitants juifs, immigrés d’Europe de l’Est depuis le début du vingtième siècle comptent pour plus d’un quart des habitants, ce qui lui vaut une réputation de ghetto[6].

L’immeuble du dix-septième siècle est beaucoup moins moderne que ceux où Léon Blum a vécu rue du Luxembourg (actuelle rue Guynemer) et boulevard du Montparnasse. Le peintre Lévy-Dhurmer le décrit dans son journal : « la maison de LB est vieille et mal tenue, escalier biscornu, cour pauvre d’un âge passé. L’ensemble est bien modeste »[7]. L’immeuble est divisé en quatre grands appartements donnant sur le quai et une dizaine de petits logements dont les locataires sont employés, ouvriers ou petits commerçants[8]. Il est surnommé Hôtel de Nevers, du nom de l’hôtel meublé qu’il fut au dix-neuvième siècle, ce qui n’empêche pas des journalistes d’en faire l’ancienne résidence d’un duc. Locataire d’un appartement de cinq pièces au premier étage avec vue sur la Seine, il se plaint à son propriétaire de la vétusté des lieux[9] et a recours à une entreprise de dératisation pour lutter contre les souris. Thérèse Blum, décoratrice avant son mariage, s’est occupée de la décoration de l’appartement. Toutes les pièces peuvent être utilisées pour les rendez-vous politiques : le bureau évidemment mais aussi le salon lorsque l’épouse malade de Léon Blum se repose dans la chambre voisine du bureau. La salle à manger qui accueille des déjeuners politiques peut servir de salon d’attente. Les visiteurs ont décrit les lieux. Ils sont frappés par l’importance des bibliothèques et l’absence de luxe. Le mobilier est classique. Au mur sont accrochées deux toiles de Vuillard qui décoraient déjà son précédent appartement. Gaston Palewski, alors directeur de cabinet de Paul Reynaud, garde le souvenir d’un « appartement modeste mais d’un goût parfait »[10]. Le couple emploie deux domestiques. Lorsque son épouse qui fait fonction d’assistante parlementaire ne pourra plus faire face au volume du courrier, Léon Blum aura un secrétaire.

L’adresse, mentionnée dans la presse, est connue de la population. Léon Blum ne figure pas dans l’annuaire téléphonique mais Yvon Delbos, ne prend pas cette précaution. Une partie de la manifestation de soutien après l’agression de Léon Blum en février 1936 passe devant son domicile. Il y reçoit un abondant courrier : demandes d’intervention de la part de ses électeurs, des demandes d’audience, cartes postales d’ouvriers en congés payés, lettres d’injures, etc. L’adresse est aussi utilisée par le chef du gouvernement républicain espagnol, soucieux de la confidentialité de leur correspondance vis-à-vis des franquistes présents à l’ambassade[11] Des photos montrent des attroupements devant le domicile de Léon Blum après la victoire électorale du Front Populaire, ou lors du décès de son épouse.

Sur les photos, la présence policière est limitée à deux ou trois agents de police en dépit des menaces dont Léon Blum est l’objet. Un inspecteur est aussi affecté à ses déplacements. D’après André Blumel, son directeur de cabinet, la Cagoule aurait envisagé des attentats à son domicile et se serait même procuré un plan de l’appartement. Le projet ne fut pas mis à exécution. La nuit du 24 septembre 1937, un policier en faction devant le domicile de Léon Blum est atteint d’une balle tirée par un individu suspect qu’il poursuit mais qui réussit à s’enfuir. L’enquête ne permet pas de déterminer s’il s’agit d’un malfaiteur ou d’une tentative d’attentat même si la première hypothèse est retenue.

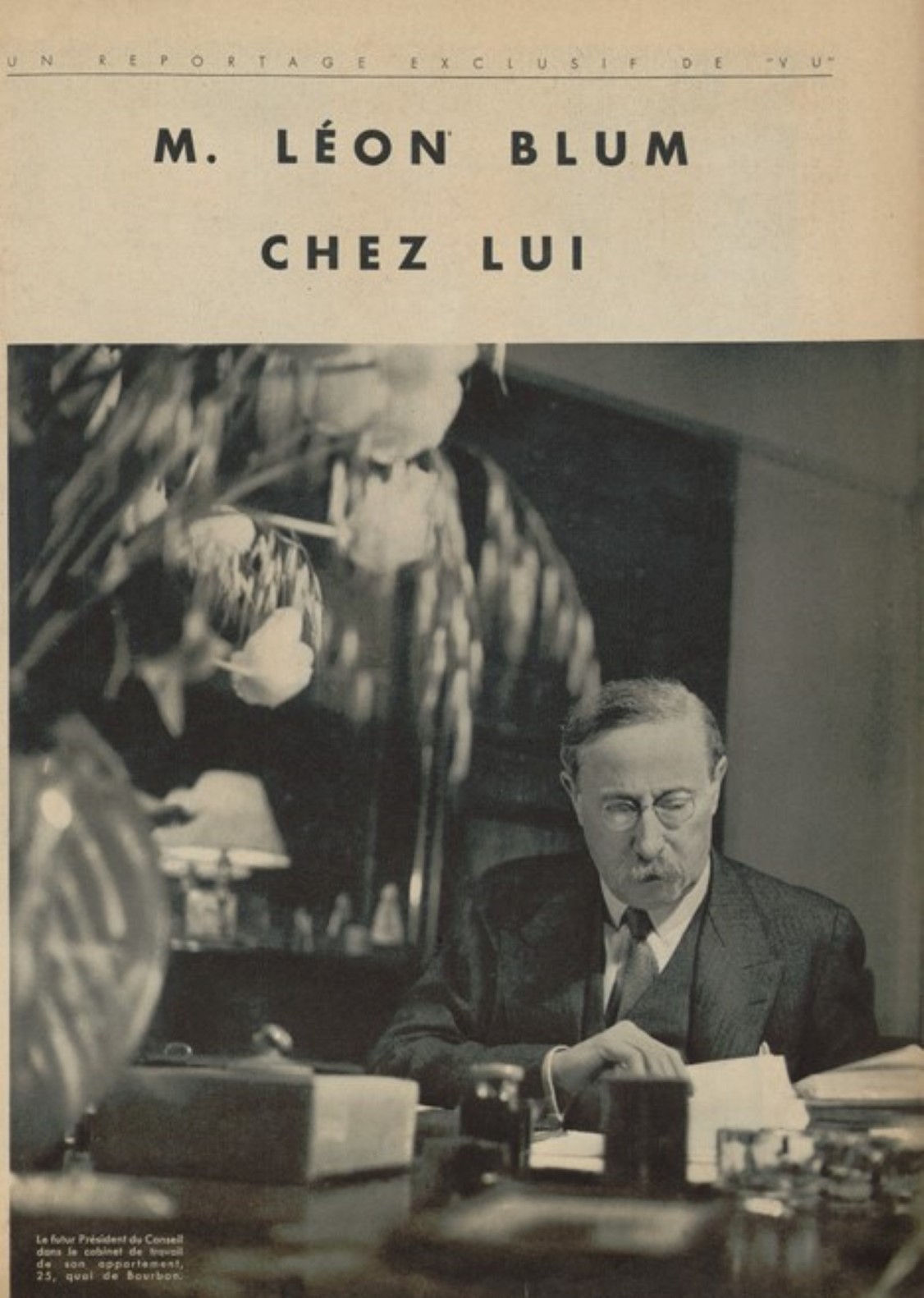

Léon Blum, lui-même directeur du Populaire, soigne ses relations avec la presse qui est parfois invitée dans l’appartement. Il lui arrive de glisser quelques mots aux journalistes qui attendent devant le porche. Jean Prouvost, patron de Paris Soir, le plus gros tirage de la presse, est invité à déjeuner à deux reprises, la seconde à sa demande avec Winston Churchill[12]. Après son agression par les Camelots du Roi en février 1936, Léon Blum est photographié et filmé chez lui le visage bandé. Aux États-Unis, Time Magazine en fera sa couverture. Au lendemain des élections de mai 1936, le magazine Vu publie un photo reportage « Léon Blum chez lui ». On le voit à son bureau, contempler la Seine[13] (document 2).

L’adresse précise de son domicile est mentionnée. Les photos sont publiées à nouveau en 1937 par un magazine anglais sous le titre « L’homme qui a convaincu la France d’émettre un emprunt pour la défense »[14]. En 1936, une journaliste de L’Intransigeant, journal de droite, raconte sa visite : l’importance des bibliothèques, le mobilier Louis XIII du bureau, les tapisseries[15]. L’appartement est utilisé pour la communication, montrant l’absence de luxe, l’image rassurante d’un bibliophile, tranquille comme la Seine qui coule sous ses fenêtres. Cette représentation n’est sans doute pas pour déplaire à Léon Blum : il conserve dans ses papiers la traduction d’un article du London Times : « Léon Blum, l’aristocrate de la gauche ». Bien loin d’être gêné par son appartement bourgeois, il le fait participer à sa communication.

Le lieu de rendez-vous politiques et diplomatiques discrets

L’appartement de Léon Blum n’est pas seulement un domicile mais un lieu de travail. Il y avait son cabinet d’avocat-conseil avant sa nomination au gouvernement. L’usage de son domicile pour des activités politiques et gouvernementales lui est particulier. Une recherche sur Google images des photographies des présidents du Conseil de 1936 à 1940 n’identifie qu’une seule autre photographie prise au domicile, celui de Paul Reynaud, alors ministre des Finances, qui pose à la fenêtre de son appartement. Mais lorsqu’il reçoit à diner en 1939 Léon Blum et le colonel de Gaulle, c’est au ministère des Finances. En revanche, aux États-Unis, Franklin Roosevelt qui est une source d’inspiration pour le programme économique de Léon Blum reçoit journalistes et chefs d’Etat dans sa maison de Hyde Park, près de New-York. Est-il aussi un modèle de communication, comme la pratique nouvelle d’allocutions à la radio pourrait le laisser penser ? Son appartement est un endroit où Léon Blum aime travailler, pouvant se ressourcer auprès de son épouse et de ses livres. Certains visiteurs sont surpris de le trouver en train de lire de la littérature. Des raisons institutionnelles expliquent aussi l’utilisation de sa résidence. Les rendez-vous quai de Bourbon font suite aux nombreuses consultations qui s’y sont tenues pendant la période d’un mois entre les élections de 1936 et l’investiture du gouvernement. Autre raison de cette utilisation du domicile comme bureau, l’hôtel de Matignon n’a été attribué qu’en décembre 1934 à la présidence du Conseil, et habituellement les présidents du Conseil étaient aussi à la tête d’un ministère qui leur fournissait les moyens logistiques de leur exercice. Léon Blum ne cumulant pas deux fonctions, il conserve ses habitudes quai de Bourbon et ne se rend à Matignon que l’après-midi et pour le conseil des ministres.

Il existe de nombreux témoignages écrits de ces rencontres et des photographies. En juin 1936, après avoir gagné les élections et avant d’être investi par la Chambre des députés, Léon Blum reçoit à son domicile de nombreux hommes politiques français comme Vincent Auriol, mais aussi étrangers comme Clément Atlee, leader des travaillistes britanniques, des syndicalistes comme Léon Jouhaux, ainsi que des délégations politiques et syndicales (document 3).

Des militantes des partis du Front Populaire viennent réclamer le droit de vote des femmes. Il y a aussi des visiteurs plus inattendus, des ecclésiastiques[16] ou une délégation de notables de la communauté israélite composée de rabbins et de grands bourgeois dont l’administrateur général de la Banque de Paris et des Pays-Bas (Paribas), son ami Horace Finally, et un directeur des Chemins de fer du Nord[17],. Ils le pressent de refuser sa nomination pour ne pas accroitre l’antisémitisme. Cette intervention dont doute Ilan Greilsammer[18], est confirmée par un journaliste américain de l’époque qui cite sa source, Suzanne Blum, amie de Léon Blum et sœur d’André Blumel qui filtre les visiteurs et minute les entretiens. De nombreux journalistes assiègent l’immeuble dans l’attente de commentaires des visiteurs ou d’une déclaration du futur président du Conseil. Les consultations reprennent avant la formation du deuxième gouvernement Blum en 1938 (document 4).

Des hommes politiques de droite comme Georges Mandel (document 5), Paul Reynaud et même Louis Marin, président de la très droitière Fédération Républicaine, le communiste Maurice Thorez (document 6) sont alors consultés dans le but de constituer un gouvernement d’union nationale.

Dans la presse, le quai de Bourbon est fréquemment mentionné. On y lit même des rubriques « Au quai de Bourbon » avec la liste des visiteurs.

Les rendez-vous se poursuivent après qu’il est devenu président du Conseil. Une ligne directe est établie avec son directeur de cabinet, André Blumel, qui demeure à l’hôtel de Matignon (document 7).

Léon Blum reçoit quelques visiteurs le dimanche et exceptionnellement en soirée. Il s’agit de ses collaborateurs, notamment Jules Moch, secrétaire général du gouvernement, de ministres, de hauts fonctionnaires comme Jacques Rueff, directeur du mouvement général des Fonds (aujourd’hui, directeur du Trésor), reçu un dimanche à propos de la gravité de la situation monétaire, de diplomates comme Alexis Léger, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères. Des réunions quai de Bourbon avec plusieurs ministres sont fréquentes. Certains de ces ministres et collaborateurs habitent eux aussi sur l’île Saint-Louis : Yvon Delbos, ministre des Affaires étrangères, dans le même immeuble, Pierre Cot, ministre de l’Air, sur un autre quai et Georges Boris, directeur de cabinet de Léon Blum au ministère des Finances en 1938, un peu plus loin sur le quai de Bourbon. Parmi les visiteurs se trouvent de nombreux hommes politiques socialistes ou radicaux mais aussi communistes. Des hommes politiques étrangers font partie des visiteurs du quai de Bourbon. Des diplomates sont reçus. Anthony Eden, secrétaire au Foreign office est convié à déjeuner après une matinée de travail à Matignon, ce qui affiche le caractère amical des relations franco-britanniques après les divergences apparues à propos de l’Espagne (document 8).

© France-Presse 9/10/36 FP

Ces rencontres diplomatiques sont peut-être favorisées par le voisinage d’Yvon Delbos. Devant la commission d’enquête parlementaire de 1947, Léon Blum évoque de fréquents entretiens informels avec lui le matin ou le soir.[19] Mais le ministre des Affaires étrangères est souvent absent des réunions avec les émissaires du gouvernement espagnol à la différence de Jules Moch ou Vincent Auriol.

René Blum est arrêté en 1941 lors de la rafle des notables, déporté et assassiné à Auschwitz

Les agendas des années 1936, 1937 et 1938 ont été retrouvés dans les archives pillées par les Nazis et restituées par la Russie[20]. Ils couvrent la période gouvernementale. Ils débutent en juin 1936 et s’arrêtent fin juillet 1938 avec une interruption en janvier et février 38 lorsque Léon Blum s’absente de Paris après le décès de sa femme. Les agendas sont de la main de Léon Blum mais d’autres écritures apparaissent à certains moments. Les rendez-vous des périodes de consultations pour la formation des gouvernements n’y sont pas notés. Il n’est pas toujours facile de distinguer ceux qui se tiennent à Matignon, de ceux qui ont lieu quai de Bourbon. La mention « quai Bourbon » ou « QB » est généralement inscrite mais peut manquer. Ainsi pour Maurice Thorez et Jacques Duclos qui rencontrent Léon Blum quai de Bourbon, le lieu n’est précisé que dans les premiers mois de sa présidence. Après ce n’est plus nécessaire. Les rares rendez-vous en soirée ou très tôt le matin dont les participants ont gardé le souvenir, ne sont pas notés. Sans doute étaient-ils décidés dans l’urgence. Le lieu du rendez-vous à son domicile peut être parfois déduit de l’horaire, en début de matinée, ou du jour, le dimanche ou un jour férié. Tous ne sont pas notés comme les réunions de travail quasi quotidiennes avec Jules Moch ou André Blumel, celles avec plusieurs ministres, certains déjeuners rapportés par les convives, les rencontres avec les représentants espagnols. Les rendez-vous commencent à 9 heures et se terminent à 19 heures. Léon Blum s’interrompt pour déjeuner chez lui ou à l’extérieur pour des repas protocolaires. Le lieu des déjeuners à l’extérieur sont notés, ce qui laisse penser que sans autre indication, il déjeune à son domicile. Quand il ne va pas à une réception, il dîne quai de Bourbon dans l’intimité. Robert Blum est souvent présent au diner chez son père qui raconte sa journée.[21] Les hommes politiques français et parfois étrangers constituent l’essentiel des visiteurs. Mais on relève aussi des diplomates, l’ambassadeur de France en Allemagne, André François-Poncet ou l’ambassadeur américain William Bullitt avec qui Léon Blum entretient des relations amicales. Il reçoit aussi des dirigeants d’entreprise qu’il a parfois connus quand il était avocat, comme l’industriel du textile Marcel Boussac ou Max Heilbronn, administrateur des Galeries Lafayette[22]. Il a des rencontres répétées avec les responsables sionistes, à commencer par Chaïm Weizmann, président de l’Organisation sioniste mondiale, qu’il connaît depuis les années 1920. Le nom de Bollack revient plusieurs fois parmi les visiteurs du matin. Il s’agit probablement de Robert Bollack, vice-président du Congrès juif mondial qui a été comme Léon Blum membre de la délégation française au congrès de l’Agence juive de 1935. Il est aussi le fondateur d’une agence de presse financière et a fait campagne très tôt pour une intervention contre l’Allemagne nazie. Quelques amis continuent à venir, au premier rang desquels Cécile et Paul Grunebaum-Balin. Des visites de son frère René et de son fils Robert sont aussi notées (document 9).

Quand il cesse d’être président du Conseil, son agenda est moins rempli et il est de nouveau disponible pour des artistes et des intellectuels : les écrivains, André Gide et Tristan Bernard, le compositeur Darius Milhaud, la physicienne Irène Joliot-Curie, les architectes Louis Süe et Le Corbusier. Des déjeuners restent organisés à son domicile avec des ministres et des hommes politiques, comme Edouard Herriot, président de la Chambre des députés. Léon Blum reçoit alors encore à son domicile des diplomates, Anthony Eden, William Bullitt, des syndicalistes comme Léon Jouhaux, des personnalités du monde littéraire telles que Julien Cain, administrateur de la Bibliothèque nationale, ou sa voisine la princesse Bibesco. Son épouse Thérèse est présente à la plupart de ces déjeuners.

La réception de collaborateurs, de ministres, de hauts fonctionnaires ou de diplomates quai de Bourbon est probablement dictée par la commodité ou l’urgence, mais ils sont aussi reçus à Matignon. Les députés de base y ont des audiences une fois par semaine. Les militaires, sont généralement reçus à Matignon. Pour d’autres interlocuteurs, le choix du cadre de l’appartement privé semble guidé par un souci de discrétion et ces rencontres ont un caractère officieux. Matignon reste le cadre des audiences officielles. À l’époque où Léon Blum reçoit régulièrement les dirigeants du parti communiste, il est caricaturé comme la marionnette des Soviets (document 10).

Maurice Thorez relate dans Fils du peuple[23] que Léon Blum le reçoit tous les mercredis matin, accompagné le plus souvent de Jacques Duclos qui évoque aussi ces rencontres dans ses Mémoires[24]. André Blumel mentionne aussi ces rendez-vous. Mais une audience a lieu une fois à Matignon pour une délégation conduite par Duclos. Alors que le soutien aux républicains espagnols est une pomme de discorde avec les radicaux et les Britanniques, le choix du domicile de Léon Blum pour les nombreux rendez-vous avec les représentants du gouvernement républicain, s’inscrit dans la pratique de « non-intervention relâchée ». Cela n’exclut pas de rares audiences à Matignon. Julio Álvarez del Vayo, ministre des Affaires étrangères de la République espagnole vient plusieurs fois quai de Bourbon mais une seule fois à Matignon. C’est aussi à la Présidence du Conseil qu’est reçu Juan Negrín, chef du gouvernement espagnol. S’il reste de nombreuses photos de visites quai de Bourbon d’hommes politiques socialistes ou radicaux et de diplomates britanniques ou allemands, il n’y en a pas de représentants de la République espagnole, et Maurice Thorez n’est photographié qu’en 1938.

Alors que Léon Blum est la cible d’une violente campagne antisémite, les rencontres avec les dirigeants sionistes qui concernent un engagement personnel et ancien restent discrètes. De même, alors que l’extrême droite insinue qu’il demeure l’avocat du grand capital, ses échanges avec des membres des milieux d’affaires se tiennent à son domicile. Max Heilbronn, dirigeant des Galeries Lafayette, témoigne de l’ambiance informelle de ces conversations20. Alfred Lambert-Ribot, vice-président du Comité des Forges est en revanche reçu à Matignon dont une fois avec Léon Jouhaux. Un exemple du choix du lieu des audiences est fourni par Léon Blum au procès de Riom à propos des rendez-vous en mai 1936 avec Albert Sarraut, son prédécesseur démissionnaire[25]. Le premier a lieu à son domicile pour discuter de l’opportunité d’une démarche diplomatique discrète auprès du gouvernement italien (document 11).

Le deuxième se tient au ministère de l’Intérieur, montrant la continuité de l’État au moment des grèves et des occupations d’usines. Albert Sarraut demande à Léon Blum d’intervenir auprès de la CGT, ce qui sera fait. Moins d’une semaine plus tard ce seront les accords de Matignon. La discrétion du lieu convient aussi à certains visiteurs. Elle peut arranger Maurice Thorez qui n’a pas été suivi par le bureau politique du parti communiste sur la participation au gouvernement. Maurice Schumann rapporte avoir accompagné un prêtre envoyé par l’archevêque de Paris sonder les intentions du nouveau président du Conseil à l’égard de l’Église. Aux journalistes qui l’interrogent sur sa visite, il élude : « il y a quatre étages dans l’immeuble ». À Léon Blum qui lui demande s’il est envoyé par sa hiérarchie, il répond que sa visite est « discrète mais pas clandestine ». Cette formule pourrait s’appliquer à nombre de rendez-vous, quai de Bourbon.

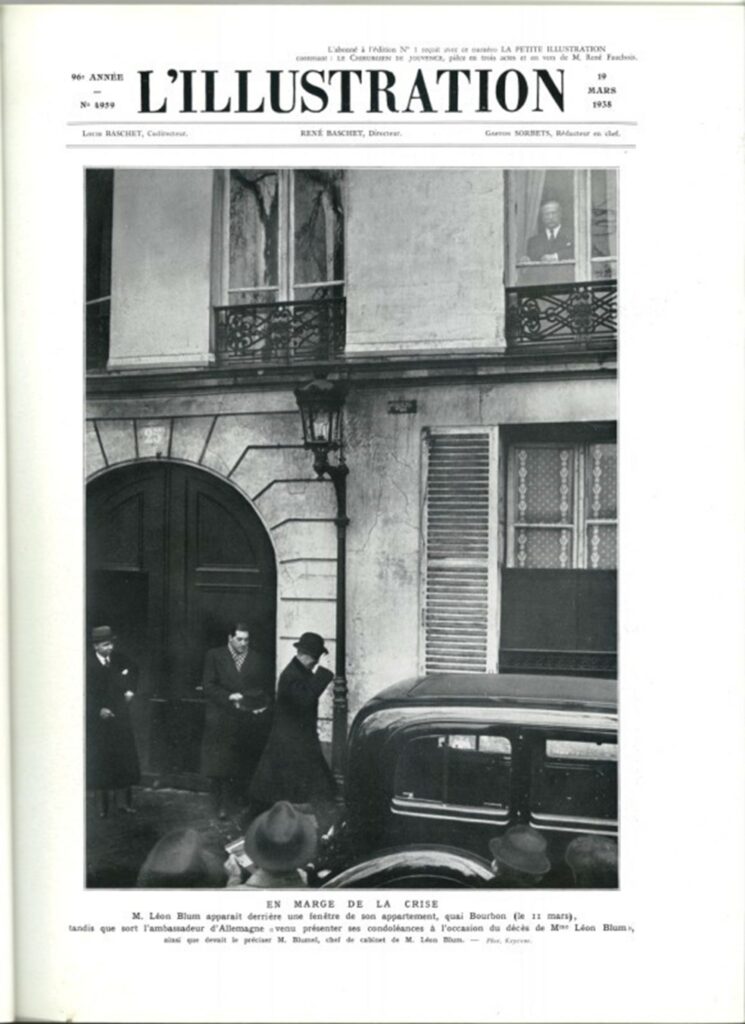

L’urgence est un autre motif de la réception de diplomates à son domicile. Jules Moch rapporte une réunion avec l’ambassadeur d’Espagne : « J’ai souvenir d’une réunion au domicile de Léon Blum, quai de Bourbon, dans la nuit du 24 au 25 juillet 1936, à laquelle participaient Daladier, Pierre Cot et moi pour examiner les demandes espagnoles qu’apportait De Los Rios, ancien ministre socialiste et nouvel ambassadeur à Paris » [26]. Une rencontre a aussi lieu en 1937 à 22 heures avec le Comité international pour l’aide à l’Espagne mené par Paul Langevin, à l’issue de laquelle Blum accepte de faire intervenir la Marine nationale pour protéger les bateaux de réfugiés espagnols[27]. En mars 1938, à la veille de l’Anschluss et deux jours avant la deuxième prise de fonction de Léon Blum comme président du Conseil, l’ambassadeur d’Allemagne se rend quai de Bourbon alors qu’il a été reçu le même jour par le ministre des Affaires étrangères démissionnaire (document 12).

André Blumel, à nouveau directeur de cabinet de Léon Blum, vient préciser aux journalistes qu’il s’agit d’une visite de condoléances prévue de longue date. Cela fait deux mois que Thérèse Blum est décédée et L’Humanité ironise sur cette « visite de condoléances » de trente-cinq minutes en présence de Vincent Auriol[28]. L’ambassadeur d’Allemagne lui dit tout ignorer d’une invasion de l’Autriche. Cette visite dans un contexte de crise est la seule effectuée par un diplomate de l’Axe au domicile de Léon Blum. Ce sont plus habituellement ceux des pays alliés qui sont reçus quai de Bourbon.

Après avoir quitté le gouvernement et pendant le début de la guerre, Léon Blum reste consulté. Parmi les visiteurs figurent non seulement des hommes politiques de gauche mais aussi de droite comme Paul Reynaud ou Georges Mandel, des diplomates. Le lendemain des accords de Munich, il reçoit le ministre des Affaires étrangères de Tchécoslovaquie. En mars 1940 Sumner Welles, le sous-secrétaire d’état américain envoyé par Roosevelt rencontrer les dirigeants européens, le trouve « d’une profonde tristesse et presque rongé par le découragement »[29]. Sans doute Léon Blum ne partage-t-il pas les espoirs de son visiteur d’apaisement et de rupture de l’alliance entre l’Italie et l’Allemagne. Churchill qui n’a alors aucune responsabilité gouvernementale, est reçu le 7 janvier 1939. Il raconte cette entrevue dans une lettre à son épouse, estimant que Blum a été le plus intéressant de ses interlocuteurs parisiens. Celui-ci lui dit qu’une intervention militaire aurait été possible lors de l’invasion de la Tchécoslovaquie. Léon Blum fait venir Yvon Delbos, toujours au gouvernement, qui descend de son appartement « en déshabillé », s’étonne Churchill[30].

L’image de Léon Blum recevant ses visiteurs en pantoufles ou en robe de chambre contraste avec le raffinement du personnage qui s’est transmis jusqu’à nos jours[31]. Cette représentation montre le caractère informel des rendez-vous quai de Bourbon. Cette tenue semble avoir été surtout portée en présence de collaborateurs mais Luis Jiménez de Asúa, ambassadeur de la République espagnole à la SDN, se rappelle avoir été reçu en juillet 1936 par Léon Blum en pyjama, revenu la veille de Londres[32].

L’occupation de l’appartement et le pillage

Dans ses mémoires rédigés en captivité, Léon Blum évoque son déchirement à quitter son appartement le 9 juin 1940[33] : « Je ne parvenais pas à me décider ; quitter cette maison où j’avais tant vécu, où j’avais connu le bonheur et la souffrance, où tout avait été choisi, placé pour moi par un être chéri et perdu, que je n’avais jamais quittée que pour des voyages nécessaires, que je n’avais jamais retrouvée sans un sentiment de satisfaction et de bien-être, vraiment cela m’arracherait le cœur ». Il part accompagné de sa belle -fille et de sa petite-fille, accompagné d’Emilienne Rigaud, sa « servante et amie » dans une voiture conduite par Henri Tiffa, son chauffeur et garde du corps. Est-ce la douleur à quitter son domicile ou le souci de mettre à l’abri des documents et des objets qui le fait brièvement revenir dans un Paris désert deux jours plus tard ? Il emporte les portraits posthumes de Thérèse réalisés par Vuillard qu’il connait depuis l’époque de la Revue Blanche. Ils resteront chez des amis dans la propriété de l’Armurier, près de Toulouse où il s’est réfugié jusqu’à son arrestation, le 15 septembre 1940[34]. Une première perquisition est effectuée le 20 juin 1940 par le Sondercommando Künsberg, unité SS dépendant du ministre des Affaires étrangères, Joachim von Ribbentrop[35]. La correspondance récente est saisie. Les livres et les archives de l’appartement sont pillés en septembre1940[36]. Léon Blum l’apprend de sa belle-fille dans sa prison de Bourrassol (Puy-de-Dôme) où il séjournera jusqu’en mars 1943[37], et s’en afflige dans une lettre du 29 novembre 1940 adressée à Jeanne Reichenbach29. Il l’évoque aussi dans ses mémoires dont il achève la rédaction en décembre 1941.

Le pillage des meubles a été plus tardif. Dans une lettre à Vincent Auriol du 15 juin 1941, citée par Dominique Missika, Blum évoque son appartement occupé29 : « chez moi, je vous en avertis tout de suite, l’appartement étant occupé par un de ces Messieurs, il n’y aura plus de meubles. » Léon Blum craint-il que son mobilier soit pillé comme celui de Georges Mandel en avril 1941 ? Tout indique cependant que le pillage en a été plus tardif. Dans une lettre à son fils du 19 novembre 1943 adressée depuis Buchenwald, il rapporte une correspondance d’octobre 1943 de sa belle-fille, Renée : « Elle était allée quai Bourbon où rien, me dit-elle, n’est changé »[38]. En février 1944, le service du logement de la Préfecture de la Seine, installé rue Pernelle, en charge de la réaffectation des appartements pillés des familles juives parisiennes[39], répertorie au 25 quai de Bourbon « un appartement précédemment occupé par un israélite de six pièces, meublé, libéré depuis un an »[40]. Il s’agit très certainement de l’appartement de Léon Blum car l’immeuble ne compte que 3 appartements de cette taille et les autres locataires ne sont pas juifs. Le pillage du mobilier a été opéré postérieurement, entre février et juillet 1944. Dans sa lettre testament du 31 juillet 1944 à son fils envoyée depuis Buchenwald, Léon Blum écrit ne pas savoir ce que sont devenus ses livres et ses meubles25. En 1946 dans la lettre adressée au directeur du service des restitutions, citée plus loin, il mentionne le déménagement de ses meubles par les autorités occupantes comme « suffisamment notoire ».

Le pillage semble donc s’être déroulé en deux temps. Le premier en 1940 est celui des archives de l’homme d’Etat opposé aux Nazis et à Vichy. Celles d’Yvon Delbos, son voisin et ancien ministre, subissent le même sort sans que sa bibliothèque ne soit pillée. Le second en 1944 vise le mobilier du « Juif Léon Blum ». L’appartement de son voisin et ancien ministre n’est pas concerné. Cette spoliation est le fait des Nazis c’est à dire des services allemands installés au 54 avenue d’Iéna, dans le cadre de la Möbel-Aktion et avec l’aide des compagnies parisiennes de déménagement. Le Commissariat général aux questions juives qui a fait vendre un terrain appartenant à Léon et Robert Blum dans sa circonscription de Narbonne[41], est tenu à l’écart du pillage des appartements des Juifs. Si le pillage des archives a fait l’objet de nombreux rapports, ce second pillage est discret et très organisé mais aucun inventaire ni archives n’ont été retrouvés[42]. Le piano de Léon Blum connaît sans doute un sort particulier. Emporté par les Nazis, il est probablement séparé du reste du mobilier. Un service spécifique, le Sonderstab Musik, est chargé du pillage des instruments de musique qui est souvent effectué avant celui du reste du mobilier[43].

Quel est l’occupant de l’appartement, installé dans les meubles de Léon Blum entre 1941 et 1943 ? L’antiphrase « ces Messieurs » est couramment utilisée en 1941 pour désigner les Allemands, comme le note Varian Fry[44]. Dans les archives de la préfecture de la Seine, nous n’avons pas trouvé de trace d’une réquisition par les autorités allemandes pour l’adresse du 25 quai de Bourbon[45]. Il s’agit donc d’une occupation hors de tout cadre administratif, ce qui n’est pas rare[46]. En 1941, le Service du logement de la Préfecture de la Seine n’est pas encore chargé des logements laissés inoccupés par leurs locataires juifs[47] et il n’existe pas de mention d’attribution du logement dans ses archives. Cette occupation semble être terminée en 1943, ce qui correspond à la visite de Renée quai de Bourbon « où rien n’est changé » et à la note du service du logement du 11 février 1944 indiquant que le logement est inoccupé depuis un an. Selon le calepin du cadastre, Léon Blum reste l’occupant en titre jusqu’en 1945. Au premier octobre 1945 il est redevable de 28639 francs de contribution mobilière (ancienne appellation de la taxe d’habitation). Ce montant important prend en compte ses années de captivité et de déportation[48].

Les restitutions

Léon Blum peut récupérer le piano avec des difficultés dont témoigne sa lettre manuscrite du 4 novembre 1946 au Directeur du Service de restitution des biens des victimes des lois et mesures de spoliation[49]: « J’ai reçu vendredi matin la lettre adressée 17 rue de Vaugirard par laquelle vous m’invitez à faire prendre demain mardi le piano Bechstein qui se trouve au Palais de Tokyo. D’une part, il m’a été impossible de prendre pendant ces trois jours de fête les dispositions nécessaires pour le transport. D’autre part, je ne possède aucune des pièces justificatives dont j’entends parler pour la première fois et qu’il m’est impossible de me procurer. Je n’ai jamais eu entre les mains la facture de ce piano qui était un présent de noces. Le nom de l’accordeur m’est inconnu et je ne vois pas le moyen de le retrouver. La concierge actuelle du 25 quai de Bourbon n’est entrée en service qu’après le déménagement de mes meubles par les autorités occupantes – déménagement qui me paraît suffisamment notoire. Tout ce que je puis vous offrir est une attestation des deux bonnes qui me servaient et qui habitent toutes deux Paris, et la police d’assurance sur laquelle le piano est certainement mentionné. Je n’ai plus cette police, tous mes papiers ayant disparu. Mais elle est retrouvable chez l’assureur, je suppose. Je ne possédais pas le numéro de mon piano et il n’y a pas eu d’identification certaine. Je tiens à vous le rappeler. Le piano qui se trouve à Tokyo est le seul qui répondît au point de vue de la caisse et de la nature et de la couleur du bois à la description que j’avais fournie… »[50]

Même pour un ancien président du Conseil, il existe des obstacles aux restitutions. La lettre du service des restitutions est adressée rue de Vaugirard, ce qui indique que Léon Blum s’est occupé de retrouver son mobilier dès les premiers mois de son retour de déportation, alors qu’il est hébergé au Sénat. L’appartenance de ce piano à Léon Blum reste incertaine et lui-même exprime des réserves. Léon Blum explique l’avoir reçu en cadeau de mariage. Le numéro mentionné par le service des restitutions correspond à une fabrication en 1912[51], quinze ans après son premier mariage et vingt ans avant le second. Pour que le Bechstein restitué puisse être celui de Léon Blum, il faudrait admettre qu’un piano d’occasion, vieux de 20 ans, lui ait été offert. L’instrument est finalement restitué en novembre 1947, personne d’autre ne l’ayant revendiqué. L’administration se montre alors pressée d’en être débarrassée. Ces doutes ont-ils conduit Léon Blum à confier le piano à Madame Daniel Mayer ? Quel que soit le propriétaire de cet instrument, cela illustre la difficulté des restitutions. Une petite partie de la bibliothèque de Léon Blum a aussi été retrouvée et restituée[52].

En dehors du dossier du piano, nous n’avons pas trouvé aux Archives Nationales d’autre demande de restitution ni d’autre correspondance dans les dossiers concernant les spoliations et les restitutions au nom de Léon Blum ou à celui d’André Blum, son premier prénom à l’état civil. La liste des meubles et objets d’art de l’OBIP mentionne deux tables et trois tapisseries pillées chez Léon Blum[53], avec des descriptions assez précises. Ceci confirme qu’il ne possédait que peu de mobilier précieux méritant d’être répertorié. Pour la bibliothèque, il est indiqué 1000 livres et des archives. Le détail de l’édition n’est précisé que pour quatre ouvrages (Léon Tourneur, Racine, Stendhal, Voltaire), l’inventaire de la bibliothèque ayant disparu avec elle. Léon Blum a donc déposé un dossier pour la spoliation de ses meubles et de sa bibliothèque. Le dossier a-t-il été détruit comme beaucoup d’autres dans les années soixante et soixante-dix[54] ? Les archives de la Préfecture de la Seine ne contiennent pas de déclaration de dommages de guerre au nom de Léon Blum. Il ne figure pas non plus au fichier des remboursements des spoliations aux Archives nationales. L’exemplaire annoté des répertoires de biens spoliés qui mentionne indemnisations et restitutions, indique pour les tapisseries que la procédure a été close le 5 août 1961, ce qui correspond à la période des indemnisations de la loi BRüG[55].

Certains objets ont pu être sauvegardés. Les tableaux de Vuillard, une statue en bronze se trouvent dans l’appartement de son fils dans les années soixante. Les descendants ne savent pas où ils étaient pendant la guerre[56]. Ont-ils été mis à l’abri en 1940 par Léon Blum lui-même avant son départ ou par des proches demeurés à Paris un peu plus tard ? Dans sa lettre testament de Buchenwald, il mentionne les tableaux de Vuillard comme ses seuls objets de valeur sous le nom de « décorations de V ». Il ne donne pas d’indication sur l’endroit où ils sont, ce qu’il fait pour le pastel représentant Thérèse. Ceci peut laisser penser que son fils ou sa belle-fille, Renée, savent où ils se trouvent, peut-être chez eux, car la nationalité suisse de Renée lui assure une certaine protection.

Anticipant la possibilité de pillage, il a aussi déposé à Jouy-en-Josas chez Jeanne Reichenbach, sa future épouse, des valises de documents qui ont disparu pendant la guerre33. Il a confié une mallette à l’ambassadeur américain William Bullitt le 11 juin 1940, ce qui pourrait être le motif de son retour à Paris, le lendemain de son départ. Cette rencontre est relatée dans les Mémoires écrits en captivité sans que la remise des documents y soit mentionnée, certainement par prudence. Bullitt les a emportés lors de son retour aux États-Unis en juillet 1940. La présence dans ses archives déposées à la Sterling Library de Yale, d’une lettre de Winston Churchill à Léon Blum indique que des correspondances avec des dirigeants étrangers ont été confiées à l’ambassadeur américain. Léon Blum lui a aussi remis les archives de la première internationale socialiste, se souciant en pleine débâcle de l’histoire du mouvement socialiste[57]. Les autres documents confiés à Bullitt ne sont pas localisés. La mise à l’abri des papiers les plus sensibles explique le caractère anodin de la plupart des archives saisies quai de Bourbon. Le fonds de Moscou ne contient presque pas de correspondances avec des hommes d’Etat étrangers ni avec les dirigeants sionistes.

L’effacement de la mémoire

À la Libération, Léon Blum ne se réinstalle pas dans son appartement pillé et dévasté. Hébergé quelques mois par Félix Gouin, président de l’Assemblée consultative provisoire, au Petit Luxembourg, il emménage dans la maison de Jeanne, sa troisième épouse, à Jouy-en-Josas. Des raisons personnelles peuvent être en cause. L’état dans lequel il retrouve son appartement est un choc. Remarié, il ne souhaite sans doute pas revenir dans un lieu marqué par le souvenir de Thérèse, sa deuxième épouse. Il a aussi des difficultés financières, n’ayant plus qu’une activité épisodique et ne percevant ses retraites qu’avec difficulté. Il revient cependant voter aux élections de 1946 dans l’île Saint-Louis où il est resté inscrit. En revanche, Yvon Delbos, retrouve à son retour de déportation son domicile du quai de Bourbon, resté habité pendant la guerre par sa compagne et future épouse, Germaine Rouer[58], sociétaire de la Comédie Française. Ils y demeurent jusqu’à leur mort.

Le souvenir de Léon Blum quai de Bourbon a longtemps disparu. En 1950, le commentateur des obsèques pour la RTF, mentionne encore l’appartement de l’île Saint-Louis[59]. Il existe des plaques commémoratives sur la maison natale et sur l’immeuble où se trouve l’appartement que Blum a habité avant 1914, mais ce n’est qu’en 2022 que la Mairie de Paris en appose une autre, quai de Bourbon. Le pillage de l’appartement n’y est pas mentionné. Les descendants de la famille propriétaire de l’immeuble à l’époque de Léon Blum, nés peu après la guerre, disent ne rien savoir de cet illustre locataire et certains soutiennent qu’il n’a jamais habité quai de Bourbon. À l’exception de Dominique Missika, les biographes de Léon Blum ne signalent pas la place du quai de Bourbon dans son activité politique et ne traitent pas du pillage de l’appartement[60]. L’exposition de 1962 à la Bibliothèque nationale ne présente aucun document sur la venue de personnalités au domicile de Léon Blum. Julien Cain, dans sa préface, mentionne la disparition de documents pendant la guerre sans plus d’explications. Les spoliations ne sont évoquées qu’à travers l’affiche de la vente forcée d’un terrain à Narbonne[61]. Jacques Hillairet qui a étudié un par un les immeubles de l’île Saint-Louis et leurs habitants notables ne cite pas Léon Blum[62], pas plus qu’un livre récent sur les personnages célèbres de l’île Saint-Louis[63] dont l’auteur nous a même affirmé que Léon Blum n’habitait pas là.

La figure de Léon Blum est tombée dans un relatif oubli après sa mort. De nombreuses raisons sont en cause parmi lesquelles le discrédit de la troisième République et de ses hommes, la disparition politique du socialisme humaniste dans les trente années qui ont suivi la mort de Léon Blum. Son action durant le Front Populaire et le congrès de Tours reste connue à la différence de sa captivité et de sa déportation. Le lieu où s’est élaborée la politique du Front Populaire a rejoint dans l’oubli le pillage de l’appartement. À la Libération, Léon Blum n’est plus le socialiste juif haï dont le domicile était la cible de projets d’attentat. Sa déportation est mise entre parenthèses, comme le pillage dont il a été victime. Cet effacement de la mémoire est analogue à celui qu’Henry Rousso qualifie de « refoulement » pour désigner celui du souvenir de Vichy[64]. Devenu le vieux sage consensuel de Jouy-en-Josas, il est même élu à la quasi-unanimité en décembre 1946 pour un mois, président du dernier gouvernement provisoire de la République.

Remerciements à Catherine Atlan, Isabelle Backouche, Sophie Cœuré, Margaux Dumas, Sarah Gensburger, Eric Le Bourhis pour leur aide et leurs conseils.

Contacter l’auteur : Alain Zivi, 25 quai de Bourbon 75004 Paris, alain.zivi@gmail.com

[1] Dominique Missika, Thérèse. Le grand amour caché de Léon Blum, Paris, Alma, 2016.

[2] Frederic Vitoux, Mes îles Saint-Louis, Paris, Le Chêne Hachette, 1981.

[3] Archives de Paris (désormais AP), D1P4 2049.

[4] Député radical opposé à l’armistice, Delbos embarque le 20 juin 1940 sur le Massilia pour Alger. Résistant, il sera arrêté et déporté à Oranienburg de 1943 à 1945. Son appartement est mis au nom de sa compagne, Germaine Rouer, à partir de 1941.

[5] Cette différence entre les quais et les rues de l’intérieur de l’île se retrouve dans le domicile des déportés. Sur 55 enfants déportés dans l’île Saint-Louis, un seul habitait sur les quais. Serge Klarsfeld, Le mémorial des enfants juifs déportés de France, 1995, https://klarsfeld-ffdjf.org/publications/livres/1995-Memorial-Tome-1-version-francaise/mobile/

[6] Isabelle Backouche, Paris transformé, Le Marais 1900-1980 [deuxième édition], Grâne, Créaphis, 2019. 23% des foyers sont recensés comme juifs en 1941 à partir d’auto-déclaration mais 21% de ceux-ci ne sont pas recensés. Entre les années 1920 et 1940 la population étrangère a diminué, ce qui traduit une baisse de la population juive même si des naturalisations et des naissances ont pu intervenir.

[7] Archives du Musée d’Orsay, Paris, ODO1996-33-4, entrée du 16 février 1936.

[8] AP, D2 M8 554, recensement de 1936.

[9] Léon Blum, lettre autographe signée 24 septembre (?) extrait, Catalogue vente SVV Farrando du 16/12/2010 lot 18.

[10] Gaston Palewski, Propos, Revue des Deux Mondes, juin 1980, p. 626.

[11] Pierre Renouvin et René Rémond, Léon Blum, chef de gouvernement, actes du colloque, interventions d’André Blumel, Paris, Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, 1965.

[12] Hervé Mille, Cinquante ans de presse parisienne ou la nuit du Strand, Paris, La table ronde, 1992.

[13] Vu, n° 426, 16 mai 1936.

[14] The Illustrated London news, Londres, 20 mars 1937.

[15]« Léon Blum en pantoufles », L’Intransigeant, 30 mai 1936, p. 1-2.

[16] Maurice Schumann, « Une centenaire qui se porte bien », Revue des deux mondes, juin 1991.

[17] Pierre Birnbaum, Léon Blum, un portrait, Paris, Le Seuil, 2016 ; Pierre van Paassen, « The Jew in Leon Blum», The Sentinel, Chicago, June 25, 1936.

[18] Ilan Greilsammer, Blum, Paris, Flammarion 1996.

[19] Commission d’enquête sur les événements de 1933 à 1945, Audition de Léon Blum, 18 juin 1947, Assemblée Nationale, Paris, PUF, 1951.

[20] Archives Nationales (désormais AN), 570AP/18.

[21] Claude Fayard et Jean-Noël Jeanneney, Leon Blum ou la fidélité, Interview de Robert Blum, film, INA, 1973.

[22] Max Heilbronn, Galeries Lafayette, Buchenwald, Galeries Lafayette, Paris, Economica, 1989.

[23] Maurice Thorez, Fils du peuple, édition revue et corrigée, Editions sociales,1949.

[24] Duclos Jacques, Mémoires, tome 2, Aux jours ensoleillés du Front populaires, Paris, Fayard, 1969,162-166.

[25] Audience du 10 mars 1942.

[26] Jules Moch, interview, Le Monde, 23 août 1977.

[27] Gérard Streiff, France-Navigation : Une épopée rouge 3/5, site internet du PCF, mis en ligne le 24/02/2021.

[28] L’Humanité, 12 mars 1938.

[29] Michael Fullilove, Rendezvous with destiny, New York, Penguin Press, 2013.

[30] Winston Churchill, Lettre à Clementine Churchill du 8 janvier 1939, traduction Barbenais et Capet in Conversations intimes, Paris, Taillandier 2013. « En déshabillé » est en français dans le texte anglais.

[31] Laurent Joffrin, « Léon Blum, une saison en robe de chambre », Libération, 21 juillet 2016.

[32] Lettre, citée dans Pierre Renouvin et René Rémond, Léon Blum, chef de gouvernement, actes du colloque, op.cit.

[33] Léon Blum, Mémoires, Paris, Albin Michel, 1955, réédition Archidoc, 2021.

[34] Dominique Missika, Je vous promets de revenir. 1940-1945, le dernier combat de Léon Blum, Paris, Robert Lafont, 2009.

[35] Sophie Cœuré, La mémoire spoliée, Paris, Payot et Rivages, 2007.

[36] Liste des personnes dont les livres ont été spoliés, /www.culture.gouv.fr/Espace-documentation/Bases-de-donnees/Fiches-bases-de-donnees/MNR-Livres-pilles-lectures-surveillees

[37] Léon Blum a connu 3 lieux de détention entre 1940 et 1943, Bourassol, Chazeron et le fort du Portalet.

[38] Léon Blum Lettres de Buchenwald éditées par Ilan Gleisrammer, Paris, Gallimard, 2003.

[39] Isabelle Backouche, Sarah Gensburger et Eric le Bourhis, notice « Opportunités et antisémitisme. Le logement à Paris, 1943-1944 », https://www.politika.io/fr/node/253

[40] AP, 133W 8.

[41] Affiche de la vente reproduite dans Tal Bruttmann (dir.), La spoliation des Juifs : une politique d’État (1940-1944), catalogue d’exposition, Paris, Mémorial de la Shoah, 2013, p. 148.

[42] Annette Wievorka et Florianne Azoulay, Le pillage des appartements et son indemnisation, Mission d’étude sur la spoliation des Juifs de France, présidée par Jean Mattéoli, Paris, La Documentation Française, 2000.

[43] Willem de Vries, Sonderstab Musik, Music confiscation by ERR under the Nazi occupation of western Europe, Amsterdam, Amsterdam University Press, 1996. Traduction française : Commando Musik. Comment les Nazis ont spolié l’Europe musicale, Paris, Buchet Chastel, 2019.

[44] Varian Fry, Surrender on demand, New York, Random House, 1945 ; traduction française : Livrer sur demande, Paris, J’ai lu, 2023.

[45] AP 143W.

[46] Giorgia Castellan, note de recherche « S’installer à Paris pendant l’occupation. Les réquisitions allemandes dans un quartier de luxe », www.connusacetteadresse.fr

[47] Isabelle Backouche et Sarah Gensburger, « Très chers voisins, antisémitisme et politique du logement », Revue d’histoire moderne et contemporaine, 2015, vol. 62, n° 2-3, p. 172-200.

[48] AP, D1P4 2049.

[49] Caroline Piketty, « Les pianos des familles juives de Paris au printemps 1945 », Revue d’histoire de la Shoah 2021, vol. 213, n°1, p. 159-173.

[50] AN, AJ/38 5944.

[51] Site internet bechstein.com

[52] Sophie Cœuré, La mémoire spoliée, op.cit.

[53] Répertoire des biens spoliés, ministère de la Culture, culture.gouv.fr/documentation/mnr/RBS référence OBIP 28098.

[54] Caroline Piketty, Christophe Dubois et Fabrice Launay, Guide des recherches dans les archives des spoliations et des restitutions in Mission d’étude sur la spoliation des Juifs de France, présidée par Jean Mattéoli, Paris, La Documentation Française, 2000.

[55] Loi de 1957 de la République fédérale allemande permettant l’indemnisation des victimes des spoliations commises par l’Allemagne nazie en dehors du Reich, et résidant dans un pays avec lequel la RFA entretient des relations diplomatiques, et donc notamment les victimes parisiennes de la Möbel-Aktion.

[56] Communication d’Antoine Malamoud, arrière-petit-fils de Léon Blum.

[57] Patrick Weil, Le Président est-il devenu fou ? Paris, Grasset, 2022.

[58] Bernard Lachaise, Yvon Delbos, Périgueux, Fanlac, 1993.

[59] Philippe Collin, Léon Blum, une vie héroïque, chapitre 8, Paris, Albin Michel-France Inter, 2023.

[60] Jean Lacouture, Léon Blum, Paris, Le Seuil, 1977.

[61] Léon Blum, Exposition à la Bibliothèque nationale, Catalogue rédigé par Marcel Thomas, Préface par Julien Cain, Paris, Bibliothèque nationale, 1962.

[62] Jacques Hillairet, L’Ile Saint-Louis, rue par rue, maison par maison,Paris, Éditions de Minuit, 1967.

[63] Brice Payen, Ils ont fait l’Ile Saint-Louis. 73 histoires, 11 promenades, Paris, Ledico éditions, 2017.

[64] Henry Rousso, Le syndrome de Vichy, deuxième édition, Paris, Le Seuil, 1990. Il s’agit plutôt de déni qui porte sur la perception et suspend le jugement que de refoulement, processus inconscient.